Maja Storch ist Inhaberin, Mitbegründerin und wissenschaftliche

Leiterin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation Zürich ISMZ, einem

Spin-off der Universität Zürich. Sie hat Psychologie, Philosophie und Pädagogik

studiert und arbeitete als Jung'sche Psychoanalytikerin, Trainerin und

Psychodramatherapeutin. Bekannt wurde sie vor allem durch das Zürcher

Ressourcen Modell (ZRM), welches sie

zusammen mit Frank Krause entwickelte. Am 11. November 2021 hat sie in Zürich für ihre

wissenschaftliche Arbeit rund um «Selbst und Selbstbestimmung» den renommierten

Egnér-Preis für Psychologie verliehen bekommen. Gemeinsam mit dem Theologen

Julius Kuhl aus Osnabrück: Kuhl setzt sich in seinem Buch «Spirituelle

Intelligenz» dafür ein, dass sich die Theologie vermehrt auch mit dem durch die

Neurobiologie und Psychologie veränderten Blick auf das Seelenleben

auseinandersetzt.

Storch ist Autorin zahlreicher

Sachbücher, etwa über kluges Entscheiden, Verhaltensänderungen und Beziehungen.

Ihr neustes Buch «Spirituelles Embodiment» befasst sich mit dem Körper «als

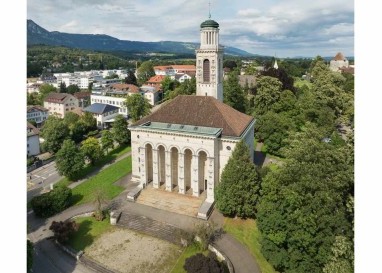

Schlüssel zu unserem wahren Selbst». Die Botschaft: Es sei höchste Zeit, den Körper in die spirituelle Praxis einzubeziehen. Der spirituelle Ratgeber enthält u.a. auch Selbsttests für die Auswahl persönlicher Psalmen, ausserdem stehen Videos zu Körpergebeten und gregorianische Gesänge als Download zur Verfügung. Maja Storch wohnt in der Nähe von Singen in einer alten Kaplanei neben der

Kirche, wo auch «ihre» Orgel steht. Die Ausbildung zur Organistin war für sie

ein Schlüsselerlebnis; sie beschloss die Ressourcen, welche althergebrachte,

christliche Praktiken bieten, vermehrt auch für ihre psychologische Arbeit zu

nutzen. Sie propagiert die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich so für die

therapeutische Arbeit anbieten nicht nur in Buchform, sondern gibt sie auch in

Seminaren an psychologische Profis weiter.

www.majastorch.de