Koffer packen, fertig, los. Schweizerinnen und Schweizer sind bekannt für ihre Reiselust. Im Durchschnitt verreisen sie drei Mal im Jahr. 67 Prozent der Reisen führen ins Ausland – am liebsten nach Deutschland und Italien. Gemäss dem Bundesamt für Statistik hatten 2018 nur sieben Prozent der Reisen ein Ziel ausserhalb Europas. Wie die Corona-Krise unser Reisverhalten längerfristig beeinflusst, bleibt vorerst abzuwarten. Eine Umfrage der Hochschule Luzern kam im Mai zum Ergebnis, dass ein Drittel der Schweizer ihre geplante Reise wegen der Pandemie storniert oder umgebucht hat. 38 Prozent aber halten an ihren Plänen fest.

Von zwei auf vier Wochen

«Auch wenn sich das Reisen zum festen Bestandteil der Lebensgestaltung entwickelt hat: Es bleibt ein Luxus», sagt Historiker und Soziologe Hasso Spode gegenüber SRF Kultur Online. Was heute als Selbstverständlichkeit gilt, ist ein jüngeres Phänomen. Erst seit den 1970er-Jahren kann sich eine Mehrheit der Europäer eine Fernreise leisten. Gründe sind mehr Urlaubstage, mehr Geld in der Tasche und die Entwicklung des Flugverkehrs. Nach 1920 durften Schweizer Arbeiter regelmässig in die Ferien fahren. Während 1966 ein Minium von zwei Ferienwochen galt, sind seit 1984 vier bezahlte Ferienwochen garantiert.

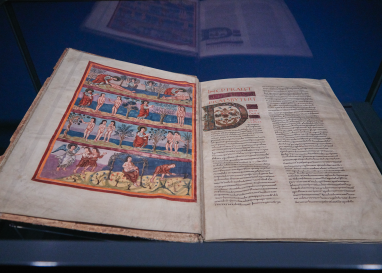

Zu den ersten richtigen Reisenden gehörten wohl die Pilger. Der Wandel von den frühen Wallfahrten im Alten Ägypten bis zum heutigen Massentourismus nahm einige Jahrhunderte in Anspruch. Im Mittelalter reisten die Händler, und im 16. sowie 17. Jahrhundert kamen Bildungs- und Forschungsreisen auf. Reisen war lange der männlichen Oberschicht vorbehalten. Im 18. Jahrhundert unternahmen europäische Adlige ihre «Grand Tour» und bereisten per Kutsche Kulturstätten wie Rom, Nizza oder Wien. Bürgerliche reisten im 19. Jahrhundert, um sich zu bilden und ihren Horizont zu erweitern. Die Entwicklung der Eisenbahn und der Dampfschiffe demokratisierte das Reisen sozusagen – ermöglichte dieses also auch Menschen aus tieferen sozialen Schichten. Ein Reisefieber kam langsam auf, auch wenn normalen Arbeitern dafür nach wie vor Zeit und Geld fehlten. Zum Phänomen des Massentourismus führten die in den 1990er-Jahren aufkommenden Billigairlines wie auch eine globale Ferienindustrie.

Reisen als Konsumgut

In den 50er- und 60er-Jahren interpretierten Forscher den Urlaub mit der Fluchttheorie: Menschen würden in den Ferien in eine schönere Welt fliehen, weil Kapitalismus und Verstädterung unfreie und ungesunde Lebensverhältnisse schüfen. Bis heute lebt das Reisen von seiner Dialektik, dem Widerspruch vom Fernen und dem Nahen, der Lust am Neuen und der Rückwendung zum Vertrauten.

Für viele Urlauber stehen Ferien gleichbedeutend mit Erholung. Die Arbeitskraft regenerieren, um leistungsfähiger an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Reisen passte sich somit nicht nur der Leistungs-, sondern auch der Konsumgesellschaft an. Eine Reise soll wie andere Konsumgüter, etwa eine neue Uhr oder ein neues Auto, Glück erzeugen und Prestige wahren.

Robert Schäfer, Soziologe an der Universität Fribourg, führt die veränderte Sicht auf den Urlaub auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Damals trat in den westlichen Gesellschaften neben die protestantische Arbeitsethik eine romantische Ethik, deren zentrale Werte nicht mehr Leistung, Fleiss und Disziplin waren. Kreativität, Spontaneität, Selbstverwirklichung und Authenzität standen neu im Mittelpunkt. «Viele Urlauber wollen nicht mehr einfach relaxen, so wie die typischen Strandurlauber früher, sie wollen das alltägliche Leben aus einer ausseralltäglichen Perspektive erleben», führt Schäfer in einem Interview mit dem «Spiegel-Magazin» aus.

Reisen war und bleibt eine Erfahrung. Im buchstäblichen Sinne, wie die Wiener Philosophin Anna Monika Singer in «Skizzen zu einer Philosophie des Reisens» schreibt: «Man er-fährt, indem man sich wegbewegt von dem, was vertraut, bekannt und selbstverständlich erscheint.» Auf Reisen paare sich der Realitätsinn mit dem Möglichkeitssinn. Oder, mit den Worten von Max Frisch ausgedrückt: «Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, dass sie uns kennen ein für allemal; damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei.»