Dieser Artikel ist ein Beitrag zur repräsentativen Umfrage über Organspenden von Demoscope im Auftrag von «reformiert.». Weitere Beiträge dazu finden Sie unten im Anschluss an diesen Artikel.

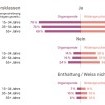

Die Zahl sticht ins Auge. Obwohl gemäss «reformiert.»-Umfrage 73 Prozent bereit sind, Organe zu spenden, äussert fast die Hälfte Misstrauen gegenüber den Transplantationsmedizinern. 42 Prozent befürchten, dass bei starkem Organmangel nicht mehr alles unternommen würde, um eine sterbende Person, die als Spender in Frage kommt, zu retten.

Dies, obwohl es in der Schweiz bisher keine Skandale rund um Organspenden gegeben hat. «Wir kennen dieses Misstrauen, aber eine Erklärung ist nicht so einfach», sagt Samia Hurst. Die Bioethikerin ist Direktorin des Instituts für Ethik, Geschichte und Humanwissenschaften an der medizinischen Fakultät der Universität Genf.

Misstrauen wegen Unwissen?

Im Zusammenhang mit Organtransplantationen hat sie an den «Richtlinien zur Feststellung des Todes» der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften (SAMW) mitgearbeitet. Sie vermutet: «Das Misstrauen gründet nicht auf realen Ereignissen, sondern auf dem Unwissen über den Transplantationsprozess.» Sie wisse aber aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in Spitälern: «Jeder Arzt versucht seinen Patienten mit allen Mitteln zu retten. Er lässt ihn nicht sterben, um eine andere Person zu retten.»

Grosses Ja zur Organspende, kleines Ja zum sanften Druck

Gemäss Hurst, die Mitglied des Stiftungsrats von Swisstransplant ist, wirken mehrere Mechanismen einem Missbrauch entgegen. Erstens würden Ärzte ausgebildet, «ihre» Patienten zu priorisieren. Zweitens dürfen Ärzte nicht gleichzeitig potentielle Spender und Empfänger behandeln. Drittens würden alle Entscheide zu Transplantationen im Team gefällt. «Eine Behandlung lässt sich nicht abbrechen, ohne dass viele Leute das wissen.»

Viele Teams beteiligt

Im ganzen Prozess sind verschiedene Teams involviert. Die Feststellung, dass eine Heilung nicht mehr möglich und mit dem Tod zu rechnen ist, muss im Gremium getroffen werden. Erst danach darf die Frage nach der Organspende überhaupt gestellt werden. Liegen weder Spenderausweis noch Patientenverfügung vor, spricht ein Team mit den Angehörigen über den mutmasslichen Willen des Patienten. Liegt eine Zustimmung vor, werden Massnahmen für eine mögliche Organspende eingeleitet. Dazu gehört, dass zwei Fachärzte, die nicht dem Transplantationsteam angehören, den Gesamthirntod bestätigen. Wird eine Spende abgelehnt, findet diese Diagnostik gar nicht statt.

Danach dürfen die Organfunktionen des Spenders 72 Stunden lang durch Beatmung und Unterstützung des Kreislaufs aufrechterhalten werden. In dieser Zeit wird evaluiert, ob eine Organspende möglich ist. Ist dies der Fall, werden die Organe entnommen und an die nationale Zuteilungsstelle Swisstransplant übermittelt. Diese leitet die Vergabe der Organe ein, nach medizinischer Dringlichkeit, Nutzen und Wartezeit des Empfängers.

Erstaunt über das Ausmass

Jürg Steiger war an zahlreichen Transplantationen beteiligt. Der Chefarzt für Nephrologie und Transplantationsimmunologie am Universitätsspital Basel und Präsident der Zentralen Ethikkommission der SAMW hat eine mögliche Erklärung, weshalb Menschen bezüglich Organtransplantation kritische Gedanken entwickeln. «Wenn bei einem hirntoten Menschen die Organfunktionen erhalten bleiben, hebt und senkt sich der Brustkorb weiterhin, und die Haut bleibt warm. In dieser Situation nachzuvollziehen, dass dieser Mensch wirklich tot ist, ist schwierig.»

Das Ausmass des Misstrauens, das die Umfrage von «reformiert.» zum Ausdruck brachte, erstaunt Steiger allerdings. Er vermutet, dass Negativschlagzeilen über unterschiedlichste Ereignisse im Gesundheitswesen das Gesamtbild der Medizin trüben, etwa Berichte über Organhandelsskandale im Ausland, über Löhne von Chefärzten oder kürzlich die Anzeige gegen einen Herzchirurgen. Steiger: «Das Schweizer Gesundheitswesen ist gut, aber Negativschlagzeilen wirken stets stärker als positive Botschaften.»

Laut Samia Hurst richtet sich der Argwohn nicht spezifisch gegen Ärzte. «Viele glauben generell, dass Institutionen nicht in ihrem Interesse handeln. Sie denken, sie werden nicht ernst genommen, weil sie arm sind, ungebildet oder einen Migrationshintergrund haben.» Machten sie tatsächlich solche Erfahrungen, würden sie das Vertrauen ganz verlieren. Diese Menschen seien nur schwer zu erreichen. Doch Vertrauen sei das wichtigste Fundament der Organspende.

Gemäss Hurst könnte es helfen, wenn im Zusammenhang mit dem Thema Organspende der Blick verstärkt auf die Empfängerin oder den Empfänger gelenkt würde. «Die Chance, irgendwann auf ein Organ angewiesen zu sein, ist deutlich höher als die, jemals Spender zu werden.»